編者按:2022年7月6日,由三峽川劇藝術研究傳承中心(重慶市三峽川劇團)創排的本土原創現代川劇《峽江月》登上第五屆川劇節舞臺。該劇是重慶市近年來新創川劇的代表劇目之一;是“萬州戲劇現象”的又一亮點;是聞名遐邇的“下川東”川劇藝術傳統的再度轉身與亮相。重慶市文藝評論家協會邀請文化評論者和部分觀眾參與本劇的觀評活動,他們將從劇目緣起、文化背景、藝術特色、呈現情況等方面,對本劇進行介紹和討論。

一輪江月寄情思

——現代川劇《峽江月》舞臺視覺空間構造

文/江虹 米玉

【巍巍高山,浩浩峽江,一輪明月。

【嗩吶聲中,山歌飄來,四人的聲音由遠到近傳來:哎……

【峽江幺妹,出。

幺 妹(唱)峽山高來江水平,

明月有光人有情。

妹心似月天上掛,

不知哥心可有人?

……

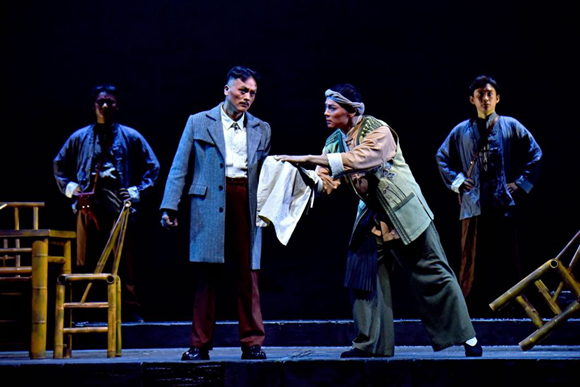

“不敢登高哪有景,經了風雨才有晴。最是皎潔峽江月,清輝滿地人間情……”川劇《峽江月》中一段婉轉動人的唱詞為第五屆川劇節上劃上完美句號。作為重慶市三峽川劇團“民國女人三部曲”的最新一部《峽江月》,與前兩部(《鳴鳳》《白露為霜》)以名著改編為主要創作手法的戲曲作品不同,《峽江月》為原創作品,講述了以江小月、水老大、劉望、小茉莉、李半仙等為代表的一群小人物在特定歷史時期艱難生存的故事,描繪了重慶萬縣民眾于國難當頭之際,為國為家不懈奮斗的歷史生活畫卷。該部戲將個人的愛恨離愁與國家的興衰存亡緊密相連,以小見大反映了中華民族不畏犧牲、敢于斗爭的大無畏精神,展現了“國家興亡,匹夫有責”,“舍小家,顧大家”的愛國精神。

川劇作為西南地區獨有傳統戲曲藝術,在相當長的一段時期比較低迷,但新時期以來國家出臺的一系列戲曲扶持政策,川劇藝術緊跟時代步伐,在表現手法、創作理念上融合話劇、歌劇、舞劇等藝術門類,運用新媒體技術,實現了川劇藝術表演程式的傳承與藝術理念與形式的創新。現代川劇《峽江月》也正是立足于傳統川劇的寫意精神,通過布景、道具、色彩、燈光等舞臺美術形式將戲曲人物心理生動外化,并以跨界融合的形式實現了傳統戲曲藝術與現代藝術的交流互通,為川劇的多元化生存與發展探索了更多可能。

虛實相生 創造意境

《峽江月》故事橫跨抗日戰爭、解放戰爭時期,如何在有限的舞臺空間展現大時間跨度中的復雜情節是團隊亟需解決的難題。傳統川劇舞美創作中多“虛”少“實”,注重以“虛”寫“實”,如多采用“一桌二椅”、天幕、帷幕,以及簡單道具裝置或某些繪畫式的裝飾,大量留白賦予觀眾無限想象空間。不熟悉程式的觀眾常常難以理解。創作團隊結合現代舞臺技術,將整個舞臺劃分為前中后三個大區域,前區在舞臺側面設置黃桷樹為固定表演區域,刻畫江小月對三個男人的情感寄托;后區以月亮框定和薄紗分割,以多媒體手段打造浪里行船、天上人間橋段;中區設置望江客棧為主要表演區域,配合移動裝置,以變換的舞臺組合完成提親、開祠堂、尋情郎、抗戰勝利、抓壯丁、血戰丘八主要情節線。各舞臺區域被賦予不同功能,各司其職,合則是戲劇化的真實表演場景,分則是戲曲留白的寫意空間。

在舞臺區域化基礎上,該劇還以燈光強化視覺效果,營造氛圍渲染情緒。后區舞臺運用多媒體技術,以豐富多變的LED屏幕加燈光組合,描繪出一幅寫意的中國山水畫和時真時假的壯麗萬州峽江。第五場,水老大和眾船工在波瀾壯闊的峽江中行駛被日軍炸彈擊中,LED屏幕配合燈光造型營造出壯烈的血紅色舞臺,血紅色是水老大生命之火與戰地愛情的燃燒,合之眾船工豪邁的唱詞,象征著死亡與不死的激情。古老的唱腔、本土化的唱詞以及濃郁科技化的舞臺設計,既突顯了川劇藝術的唯美寫意,又兼納了現代觀眾的審美意趣,給觀眾全新的感觀體驗。

月有圓缺 人有離合

“月”是整部戲的題眼,連著《峽江月》,系著江小月。蘇詩有云“人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。但愿人長久,千里共嬋娟。”月亮最富浪漫色彩,自古便是人們寄托情感發揮想象的景物,圓月象征美好、圓滿,殘月則預示離別、悲涼。《峽江月》借用人們對月亮的喜愛,活用月亮形象,變成劇中的意象和形象符號。

江小月與水老大真心相愛,水老大上門提親,卻觸犯了封建宗法勢力的權威。在族長三叔公以隔斷母子關系的逼迫下,在眾人的輪番指責下,江小月掙扎、悲傷、絕望,不得不找到水老大退回聘禮。這時舞臺正中的圓月呈現為巨大的彎月,好似鋒利的鐮刀,無情切割兩人的情誼。而在水老大的深情挽留之下,兩人訴說著各自心里面糾結的“坎”,流露心聲,身后的月亮在兩人的情感變化之下,已悄無聲息地變成了一輪圓月,好似兩顆心的結合,暗示著兩個人物的心理空間。第九場,劉望為救江小月而死,江小月為劉望圓夢謝他一世情,用白綢將二人系住,在想象中兩人便翩翩起舞,此時舞臺的月又化作一輪冷月,浪漫中透出陣陣凄涼,正如唱詞道:“綢如雪,系緣分,月作證,情意深”。在歷經劫難,幾番痛失愛人后,江小月在月光清冷雪紛紛中唱道:“盼峽江,云開霧散盡,盼明月,清輝照徹天地明!”“月”再次被賦予明月高潔,期盼美好的寓意。《峽江月》中的“月”不僅僅是月亮形象的營造,更是全劇創意符號、情感象征。

黃桷寄情 化景物為情思

女主人公江小月將生命中聯系最緊密的三位男人寄予“黃桷樹”,可以說,江小月的愛情始于望江客棧,終于黃桷樹,而又在黃桷樹上“重生”。在《峽江月》中串聯劇情的是位于前景的一棵巨大的、根莖繁茂的黃桷樹。江小月先是將一根象征去世前夫三哥的綢帶系于黃桷樹,那是有恩于她的人,“九五”慘案死于非命。在水老大去世后,她又把象征水老大的綢帶系于樹上,那是她愛之人,抗戰為國獻身。逝去的劉望也 “化為”綢帶掛于黃桷樹上,那是愛她的人。黃桷樹被賦予多重符號使命,不但承載著裝飾舞臺的任務,也幻化成為一種精神寄托。

至于編劇為何選用黃桷樹這一物體,值得我們思考。川劇源于川渝本土地域文化,黃桷樹是重慶市樹,深受重慶人喜愛,眾多地名黃桷坪、黃桷埡……都以黃桷樹命名,可以說它早已融入重慶的市井生活。黃桷樹生長在石坎上、城墻邊、石崖縫隙,根系深深扎在豐腴的泥土中屹然而立。在重慶人眼中黃桷樹枝繁葉茂象征生生不息的美好期盼,在文人筆下它是倔強地活在夾縫中的孤勇者,象征生命力頑強,自強不息,勇于拼搏。該劇中江小月命運多舛卻拒絕向命運低頭,與族長抗爭追尋真愛,與丘八周旋保護橈夫遺孤,恰似在夾縫中頑強生長的黃桷樹,用整個生命舞動,舞出一番新天地。

全劇在江小月黃桷樹下寄情思中緩緩落下帷幕,在字幕一年后萬縣和平解放中結束,收尾略為匆忙。劇中江小月兒子的犧牲,王先生人物設置等都值得再商榷,但《峽江月》作為現代川劇走向大眾的一個實驗品,凸顯出的融合創新意識難能可貴,相信每一次嘗試都將推動探索現代川劇的傳承之路。

(本文照片由余小武拍攝)

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)