文/鄭維山

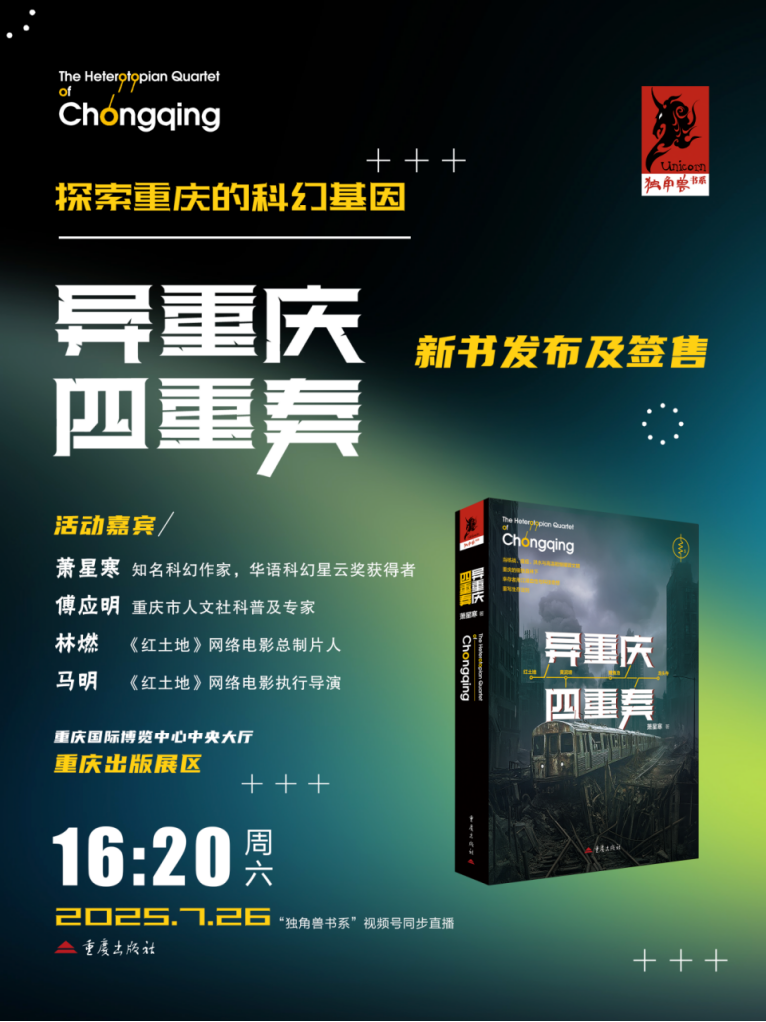

7月25日,第33屆全國書博會將在重慶國際博覽中心開幕。屆時,科幻作家蕭星寒的新書《異重慶四重奏》將與讀者見面。

《異重慶四重奏》收錄了蕭星寒為重慶創作的四篇科幻故事,包括《紅土地》《鯉魚池》《黃泥塝》《龍頭寺》。當蕭星寒將重慶煙火氤氳的“鯉魚池”植入科幻敘事的宏大框架,這場文學實驗便突破了類型文學的邊界。

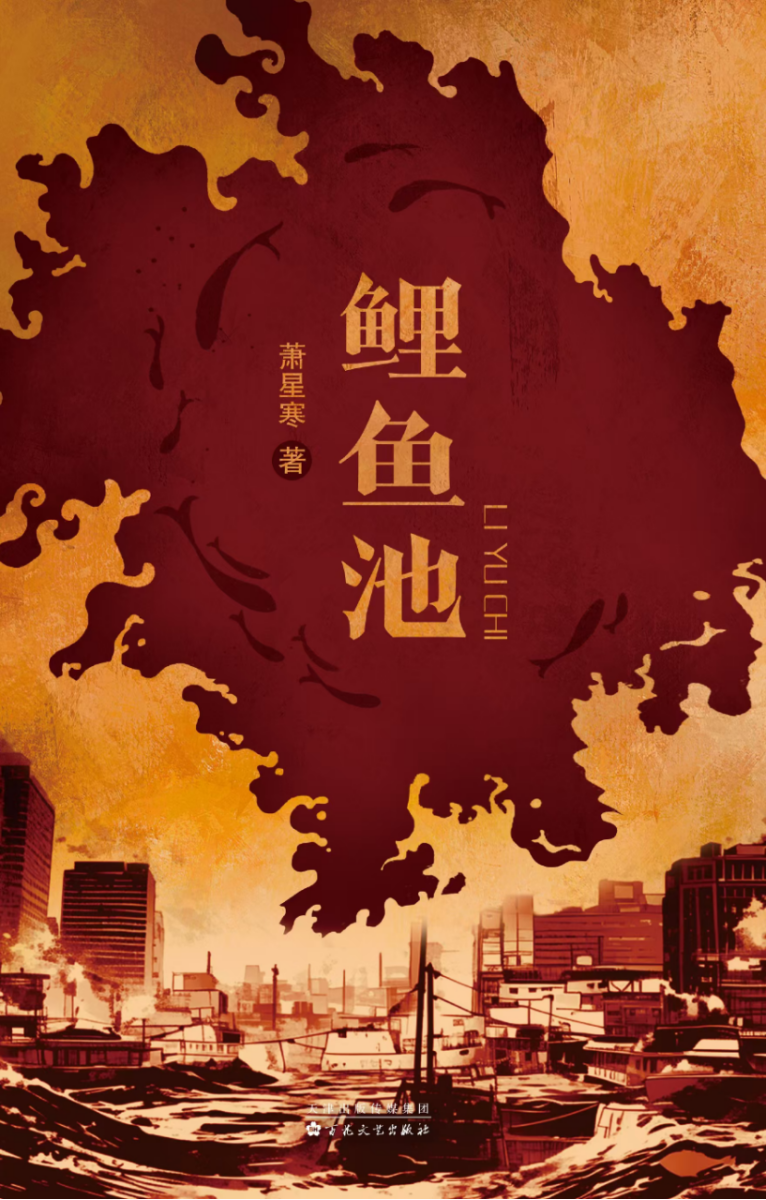

由百花文藝出版社推出的15.5萬字作品《鯉魚池》,絕非偶然的靈感迸發,而是作者蕭星寒在現實肌理與幻想維度交織處,捕捉到的關于未來與人性的思想微光。作品問世即引發強烈反響,恰因其以獨特視角叩擊著時代的精神脈搏。

初翻書頁時,很容易被那座沉在水底的重慶奇景攫住心神:越過鯉魚池熙熙攘攘的街區,環繞的青色群山之上是湛藍天空,棉絮似的白云無聲飄浮……水草在身邊搖曳,海水漫過頭頂,魚群在湛藍“天空”游過……可這并非單純科幻炫技,而是蕭星寒以此為刻刀,在未來巖壁上鑿刻的倒影。他疑惑的不是“水淹沒了多少街道”,而是“當陸地毀滅,人該如何定義自己”;不是“基因改造何等神奇”,而是“活下去,我們愿意換掉多少人性”。這些靈魂叩問,精準劃破了我們的傳統認知,并揭露后人類時代血肉模糊的倫理困惑。作品的核心價值也正是通過這些虛構的水下末世,進而探討人類文明的本質命題。

當然,《鯉魚池》最吸睛之處,是末世敘事與地域知識體系的巧妙融合。故事錨定在重慶江北區“鯉魚池”,這里不只是地理坐標,更是孕育人物靈魂、編織社會關系、儲存文化記憶的搖籃。蕭星寒摒棄生硬的地域符號堆砌,將重慶的方言習俗、地域文化等等元素,絲絲入扣地融入虛幻的末世生存圖景。

鮮活的重慶方言如“熱死我了”等,不是死板的文字,更像活潑跳躍的音符在《鯉魚池》里流淌。它們既勾勒出濃郁的地域氛圍,又像鑰匙解鎖人物內心的身份認同——這些方言習俗承載著舊日的社會關系與行為準則,成為抵御文化趨同的堅固壁壘。就像重慶火鍋的熱辣醇厚、街巷的獨特生活氣息一樣,歷經歲月洗禮,愈發彰顯出蓬勃的生命力與豐富的地域特色。

顯然這是別出心裁的。蛟人一族中,龍頭大爺、圣賢二爺等齊聚議事的場景,與舊時組織如出一轍,奉為圭臬的《海底》及其文化儀式、切口隱語,巧妙穿插其中。從陸生到水生,生存環境天翻地覆,所代表的地域傳承,恰似黑暗中的火炬,照亮人物在末世的前行之路。

小說對科技倫理的反思如達摩克利斯之劍高懸,令人敬畏。基因驅動技術作為核心科技元素,既是人類適應水下環境的“末日救贖”,又像開啟潘多拉魔盒的鑰匙,釋放出倫理危機。“你在想什么?”段楠和程小葵通過“想”創造鮫人與蛟人,本為人類延續尋找生機,卻如同推倒多米諾骨牌,引發新的社會等級劃分與種族沖突。科技進步帶來的分裂與異化,將后人類語境下人類對自身身份的焦慮與迷茫暴露無遺。“我們只是程序,只是真實的數字分身……”這句吶喊尖銳刺破了科技烏托邦幻象,直擊主體性危機——當人類的身體與基因可被隨意編碼、復制和修改,“人”的獨特尊嚴與特性該如何安放?歷史,又該如何定義?

蕭星寒借鮫人與蛟人不斷升級的矛盾,深入挖掘基因技術背后的社會不平等與倫理難題,質疑人們盲目追捧的科技烏托邦。他既不否定科技價值,也非消極悲觀,而是以理性提醒世人:在科技的高速列車上,需保持清醒,警惕潛在倫理風險與社會后果——科技究竟是通往光明未來的康莊大道,還是陷入未知困境的曲折迷宮,全在于人類對文明倫理的選擇。

《鯉魚池》在主題層面,涌動著獨特的“水性”生存哲學。書中反復強調,末世中存活的關鍵并非最強壯、最聰明的人,而是那些能夠適應變化的個體。這里的適應,絕非僅僅局限于身體機能的改變,更關鍵的是思想觀念的蛻變與重塑。

“陸生人”的傲慢與故步自封在末世浪潮中不堪一擊,終被歷史車輪碾碎;而如水般靈動變通者,方能在新世界的驚濤駭浪中覓得生機。作者描繪“蛟人們在黏稠血水中游動……每一次沖鋒、圍毆、突襲,都有朝天門的蛟人噴涌鮮血而死”的畫面,殘酷畫面背后,隱喻著文明擴張的沉重生態代價。水在小說中是雙重角色——既是毀滅陸地文明的無情力量,也是孕育新文明的搖籃。這種毀滅與重生交織,呼吁人們重構起生態倫理,在末世以謙卑姿態審視人與自然和諧共生。

敘事手法上,蕭星寒大膽創新,以碎片化、多角度營造水下世界的神秘迷幻與不確定性。這種實驗性敘事策略如鑰匙,打開了通往小說深層意蘊的大門,既打破傳統敘事的桎梏,帶來全新閱讀體驗,又與復雜的水下世界表現場景相得益彰。

結構的碎片化如置身于拼圖,小說每個片段都是獨立故事,隨著閱讀的深入才能逐漸拼接出波瀾壯闊的水下全景。而大量象征元素更豐富了表達層次。“海底在上”的呼喊顛覆常規認知,蘊含對傳統秩序的挑戰;“龍頭大爺”的祭祀延續地域文化脈絡,又在末世被賦予新義;對“水下文明”的調侃則構建起諷刺荒誕的對話體系。蕭星寒用故事與場地的虛實相間手法,對傳統文化進行了戲謔性解構,促使讀者思考傳統、信仰、生態等議題——真正的文明核心究竟何在?

“所謂的水下文明,其實不過是由陸生文明在大災后碎裂重組的殘片。”這映照出傳統文化被解構后的荒誕真相,頗是余味悠長。蕭星寒通過非線性敘事與象征元素的互動,引導讀者思考:當傳統秩序崩塌,人類如何在碎片中重建文明體系?這種敘事與思想的契合,使作品形式與內容形成了一個有機整體。

從地域文化存續到科技倫理邊界,從生存哲學重構到文明意義追問,《鯉魚池》以科幻為殼、現實為核,構建起完整的思想體系。它最終揭示,無論環境如何變遷,人類對身份認同、文化傳承與倫理底線的追尋永不停歇。這種跨越時空的精神求索,正是其超越類型文學局限的深層價值。合上書本,水下重慶的奇幻景象與關于人性、科技、文明的深刻探討仍在腦海回蕩,這便是《鯉魚池》的獨特魅力與價值。

(作者系重慶市江北區文藝評論家協會主席)

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)