第1眼TV-華龍網訊(記者 陳發源)“中華優秀傳統文化的載體是什么?”“重慶言子是如何凝練的?”“如何做到醫學與文學同進位?”……4月21日,重慶市政府文史館與重慶市女子職業高級中學聯合開展“墨香傳雅韻·文史潤芳華——重慶市政府文史館館員進女職啟智行”文化活動,市政府文史館館員王志剛、吳文、譚明為重慶女職中的師生們帶來了一場充滿哲學又幽默風趣的知識講座。專家們以淵博的學識、生動的語言和獨特的視角,引領大家走進中華優秀傳統文化的浩瀚海洋,探尋歷史長河中的璀璨明珠。

市委統戰部副部長、市政府文史館黨組書記賴順材強調,中華優秀傳統文化作為中華民族的精神命脈與民族認同的核心基石,蘊含著推動民族從歷史邁向未來的深厚文化力量。重慶作為紅巖精神的發源地、巴渝文化的傳承地,始終將全民閱讀作為建設文化強市的重要舉措。希望廣大青少年以書鑄魂,做紅色基因的傳承者;以書明志,做技能報國的踐行者;以書潤心,做文明新風的引領者。

漢字蘊涵著豐富的文化和智慧

“同學們,你們知道我們中華優秀傳統文化的載體是什么?”在首場知識講座中,市政府文史館館員、一級文學創作、重慶十佳讀書人譚明向在場的學生們拋出問題,見同學們呢喃細語,左右討論,便繼續說道:“是漢字”。

譚明說:“漢字中,本身就蘊涵著豐富的文化和智慧。所以,今天我決定和大家一起探討《漢字中蘊涵的文化與智慧》。”

在講座現場,譚明指出“比”“從”“北(背)”“化”構成了中國內在的哲學體系。

為何這么說?

譚明進一步解釋道,例如“比”字,形如兩人緊靠,有“比較”之意,在哲學中就是認識的起點;“從”字,一個人在前,另一個人緊隨其后,表示“跟從”的意思,這是認識的發展;“北(背)”字,二人相背,表示“背棄”的意思,這是認識的深化;“化”字,一個正立的人和一個倒立的人,表示“變化”的意思,這是認識的飛躍。

普普通通的“人”字,四種組合,如此充分地展現了我們中國人的文化觀念和辯證思維,這就是漢字的魅力。

“沒有文字,就沒有文獻;沒有文獻,就沒有經典。”譚明認為,只有對漢字有了正確的認識,對經典才有更準確、更真實、更深刻的解讀。

譚明勉勵現場的每一位學子,應主動學習中華優秀傳統文化(如工匠精神、誠信理念、家國情懷),并將其融入專業實踐中,通過技能學習實現文化活態傳承,在傳承的基礎上,需要勇于探索、敢于創新,將傳統文化與現代科技、現代審美相結合,創造出具有時代特色的新文化形態。

重慶“言子兒”是方言文化的靈魂

今年央視元宵晚會,吳文用他那幽默風趣的重慶言子,將重慶的山城特色、美食文化以及熱情好客的民風民俗描繪得淋漓盡致,用20秒的時間讓屏幕前的觀眾在歡笑中感受到了這座城市的獨特魅力。

在《重慶言子兒藝術賞析》講座開始前,市政府文史館館員、一級演員、巴蜀十大笑星吳文首先向學生們分享了今年登臺央視元宵晚會的臺前幕后,并說道:“這20秒是我從藝這么多年來創作最艱難的一次,通過這個舞臺讓重慶言子展現給全國的觀眾,這是好事兒。”

吳文說,“重慶有三千多年的歷史,巴文化是重慶的主要文脈,在人們的交往過程中又產生了獨具特色的重慶方言文化,而重慶‘言子兒’則是重慶方言文化的靈魂。”

什么是重慶“言子兒”?是怎么凝練出來的?又有何特色?

吳文在講座中為師生們細致地講道,所謂言子兒,就是我們重慶人在日常接觸和交流過程之中,洗練出來的方言、俚語、俏皮話,諺語、俗語、口頭禪以及歇后語、半截話等語言,所進行的本土化、通俗化、藝術化、婉轉而有趣的表達。

“俗話說‘一方水土養一方人’,爬坡上坎、穿街走巷的重慶人,在性格上、語言上都很直接、干脆、簡單、撇脫,由此形成了地域文化濃郁的言子兒語言特色。”吳文說。

例如大家耳熟能詳的“雄起”“洗白”“寶氣”“白滋八滋”“瞌睡迷稀”“扯噗鼾”“扯把子”等詞語。所有這些,統統是日常生活語言中提煉出來的精華,這就是言子兒。

吳文講道,這些言子兒就像常說的成語一樣,僅僅是一個詞語或一句、半句話,不能稱為藝術,只有把這些言子兒用藝術的手段加以演繹、表演,讓故事生動有樂趣,這種藝術化的演繹,就稱之為言子兒藝術。

不得不說,整場講座期間,吳文通過幽默風趣的語言和生動表演的方式為學生們深入淺出地講解了“言子兒”的藝術內涵,讓在場師生對這種深根于重慶地域文化的藝術表現形式有了更深刻的認識和認同。

在文學與醫學之間交替休息

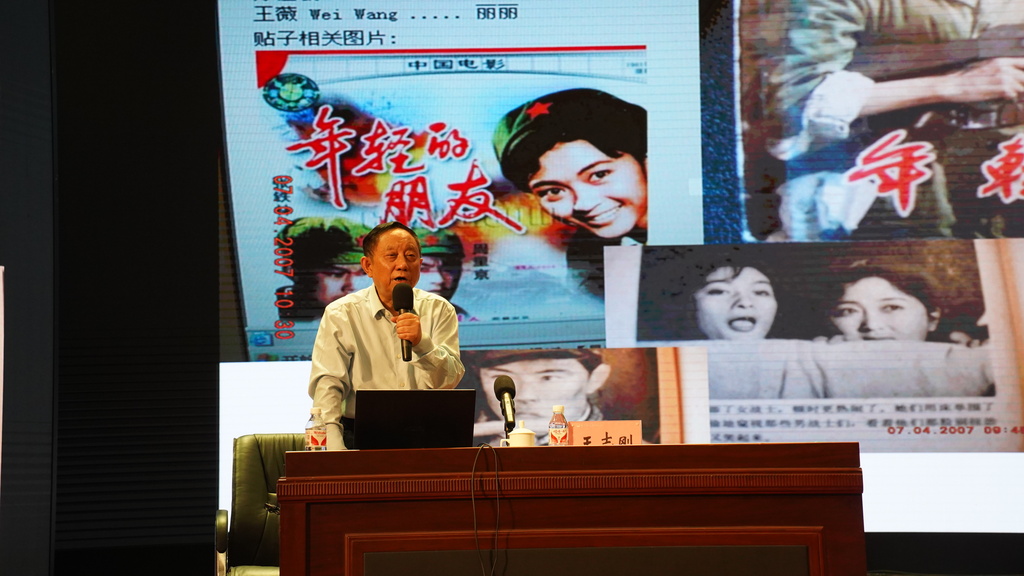

“在文學界我是王志剛,在醫學界我是王志剛。”市政府文史館館員、中國作家協會會員王志剛結合自身多年的文學創作經歷,向學生們分享了他在文學道路上的心路歷程和創作感悟。盡管今年已經80歲,但談起文學和醫學,他都有說不完的話題。

在王志剛看來,從事醫學工作和進行文學創作,其思維特征、操作方式和心理調節無疑有很大的區別。醫學是治病救人的科學,必須嚴謹、求實,來不得半點的虛假。文學是藝術創作,要展開想象的空間、放飛心靈的翅膀,虛構出合乎藝術真實的人物和故事。

在大家的印象中,醫生是一個非常繁忙的職業,特別是像王志剛這樣的醫學界專家更是難能有閑暇的時間進行文學創作,他又是如何做到的?

王志剛分享道,醫學是我的本職,在臨床行醫,為醫學生上課;我愛好文學,多半業余時間都用在了文學創作上。這兩者間有矛盾也沒有矛盾。醫療、教學、科研的諸多事情是不能懈怠的,就是寫作的興頭來了,也得把文學創作放一放。不過,這正好是文學創作的一個修整期。“我的文學創作是利用業余時間,包括雙休日和教學假,這是自己最為舒心、快樂的時候。文學創作與醫學工作可以互補,是我個人在精神上和體能上的一種妙不可言的交替休息。”

醫學是他為之奮斗的事業,一直追求取得更多的成果;文學是他的興趣愛好,有時間就寫,寫自己想寫的,能寫的,能夠寫得更好的文學作品。

“我之所以立足在神圣的醫學殿堂而又貪心地闖入燦爛的文學殿堂,則是禁不住這流水和波瀾的推涌與激勵。”王志剛如是說。

王志剛鼓勵現場的每一位學生們要勇于追求夢想,堅持自我表達,通過文學創作來記錄生活、傳遞情感、啟迪思想。“所有的付出、成功、挫折都是人生的財富,是累積是沉淀,會默默地為你鋪路,成就更為優秀的你。”

講座結束后,市政府文史館館員將自己所著的《向死而生》《心泉》《十八梯》《雄起——吳文作品選》《曦言夕語——吳文詩集》《我的巴國魂——吳文作品集》《光芒與蝶》《夢幻與鐘聲》等部分書籍,共8套25本簽名后贈送給重慶市女子職業高級中學,為學校的圖書館增添了寶貴文化資源,學校也為館員們頒發了收藏證書。

市政府文史館黨組成員、副館長袁波,江北區委常委、統戰部部長廖黎明以及江北區委統戰部、區教委相關領導,重慶市女子職業高級中學全體師生參加了活動。

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)