文/武輝夏

畫,僅止于技術,那是凡俗工匠所為,真正的畫家,每作畫時,其實是在畫學問,畫修養,畫氣質,畫格調,畫感覺。惟其如此,才能知無功之功,知至道不煩,悉知其巧拙工俗,造微入妙而覺來信手筆有致。

著名人物畫家高濟民先生研習人物畫多年,探索不止,苦無所得。1986年偕筆者去九華山一游,與惟和法師邂逅,夜深相邀,促膝談禪。濟民聽惟和一夕禪話,似聞梵鐘震耳,漸生頓悟。此時,窗外一輪明月高懸空中,天清氣朗,萬物靜觀,真有一種正念即定、漸得自在的感覺。他兩眼似看非看,兩耳似聽非聽,凝神貫注,沐浴著寺廟燈火,赭石滲入石綠色的光輝,已是觀照默證,開合游藝、萬境自如之像。

特別是惟和法師說的:“兩手將大地山河捏扁搓圓灑向空中毫無色相,一口將先天祖氣咀來嚼去吞入肚里放出光明。”更讓高濟民認識到了“靜故了群動”的互補關系和“空故納萬境”的虛實空間在藝術上抒情達意的審美觀念。在大自然的神秘、朦朧氣氛中,求得了宏觀把握和微觀處理的統一,并進而得到了中國畫寫意人物畫在創新和繪畫意識方面的拓展,步入了心靈與宇宙意象兩境相入的華嚴境界。

他回到重慶后,心念神馳,筆耕不輟,興之所來,意到為止。逐漸在中國寫意人物畫方面得其奧妙,脫穎而出,形成了自己的個人風格,成為了引人注目的畫家。

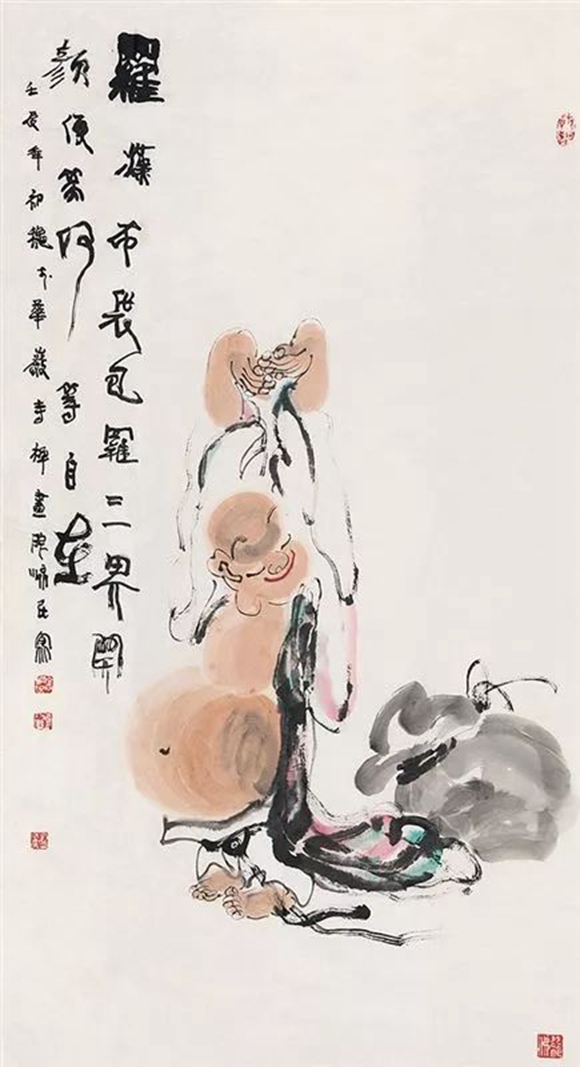

畫家高濟民應北京市人民政府邀請,進京為天安門城樓作畫,精心繪制了《十八羅漢圖》,受到好評。隨后,高濟民受北京人民大會堂之托,再繪制兩幅丈二匹的巨幅作品,經過半個多月的辛勤勞動,又創作了兩幅作品《十八羅漢圖》和《八仙過海》,兩幅作品均為潑彩大寫,“十八羅漢”和“八仙過海”都是中國人民熟悉而又倍感親切的傳統文化題材。

高濟民所繪羅漢別出心裁,獨創一格,既保留了傳統文化的底蘊,又對羅漢形象作了全新的闡釋,具有濃郁的生活氣息,現代意識和強烈的時代感,輕快、活潑、圓融、祥和。

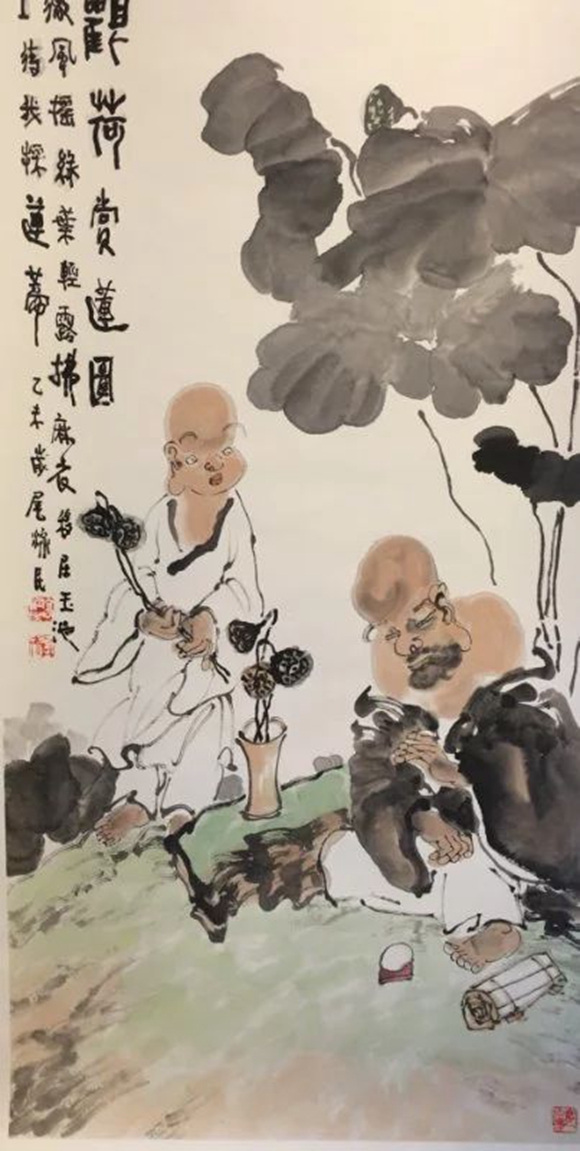

《蕉下禪趣》圖,得益于五代禪僧貫休畫羅漢皆夢中所得的傳說。濟民畫一蕉下和尚掩衣裸腹,斜倚石桌前,一面品茶,一面看書,后背癢而輕搔之,以至于笑口長咧,既放松,又愜意的情狀令人看了不覺掩口而笑。天下事,了猶未了,何妨以不了了之,這種樂觀、自適的人生態度,可以讓人在不愉快時,在遇到挫折時的情緒波動一一舒緩釋放,得到一種心理上的平和調整。

濟民說:“作畫技法中有寧方勿圓的說法,吾作畫,喜歡用圓筆,少用方筆,圓筆氣通,方筆氣阻,后研究陳老蓮時,方知老蓮青年時作畫多用方筆,年老后方見圓筆,所見略同也。”在《蕉下禪趣》圖中,濟民用圓筆一以貫之,不論和尚,不論蕉石,都畫得有一種圓融舒展的禪意,禪趣也在這種筆意中得到很好的表現。

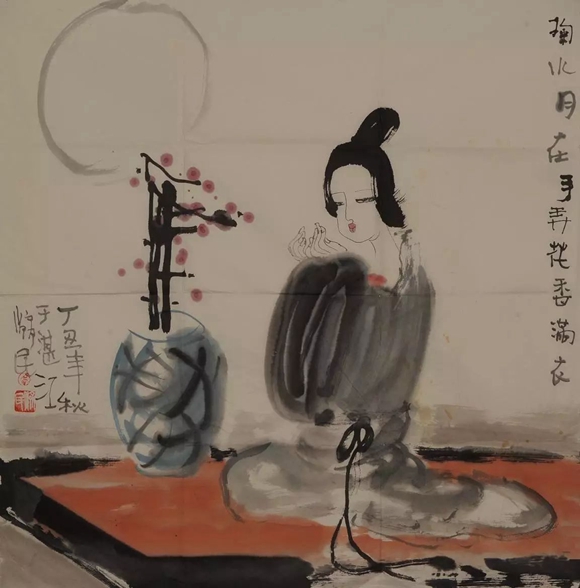

濟民的仕女也畫得相當不錯,在中國繪畫史上,仕女畫也是人們喜聞樂見的題材。東晉顧愷之的《女史箴》,唐代張萱的《搗練圖》,五代顧宏中的《韓熙載夜宴圖》等作品均為國家級極品,后人無有超越者。此后,歷代仕女畫毫無發展建樹,多有纖弱媚俗之作。高濟民畫仕女則設色明麗,常以濃墨潑彩兼以精妙勾勒為之,力求高古恢弘,盡顯大唐風韻,與時下流行仕女畫風大不相同。

《觀畫圖》中,仕女品畫,我們觀賞此畫亦品美人,面前一盤紅果香甜可口,將三位畫中人的情態美感,映襯得格外引人注目。濟民在作此畫時,看得出是放筆直取,隨機應發,筆筆相隨,氣韻貫通,色墨構成,線韻構成,意象構成。均恰到好處,簡潔,明快,和諧。

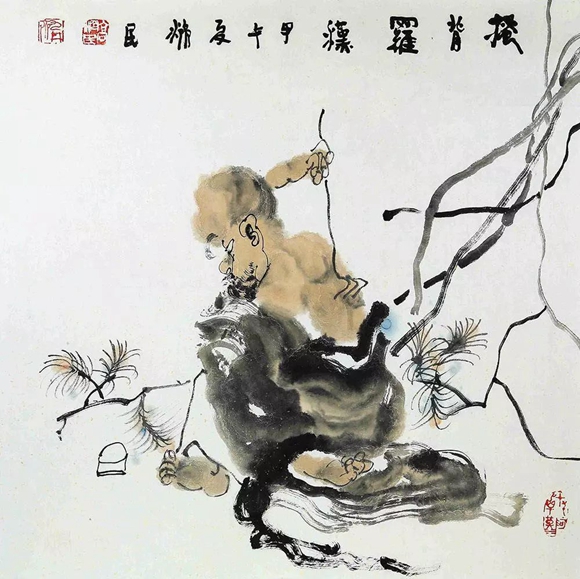

《畫壁圖》,濟民先生不拘古法,偏要讓禪定后的達摩坐歪身軀,以動制靜。既有觀照明凈,斂心跌坐之形,又呼之欲出,有凡人的生趣活態,似乎說真要入定,做到于世海中,一毛發事,泊然無著染,忘懷萬慮,與碧虛寥廓同其流蕩也真非易事。

《鐘馗圖》以潑墨大寫,描繪了龍須虬髯,身佩寶劍的鐘馗在茫茫的夜色中巡行的畫面。用筆既有方棱橫刮的凌厲之風,又有輕緩藏鋒的渾厚之氣。金剛怒目,令惡者見惡而懼之;樸拙親切,令善者見善而趨之。層次豐富,內涵堅挺,很具神韻。

看了這些畫,我不禁想到宋代梁楷的《潑墨仙人》,又似乎見到了法國雕塑大師羅丹的《巴爾扎克》等作品,他們的作品都有不拘寫實寫形,而著重追求不似之似的神韻。離形得勢,離勢得趣,離趣得性。

蘇軾在一首詩中寫道:“論畫與形似,見與兒童鄰。作詩必此詩,定知非詩人。”濟民先生的人物畫,多取材于神話傳說中人物,濕筆暈染,一揮而就,筆下人物既有又無,既無又有;既實又虛,既虛又實。渲導氣韻,驅遣情志,強調抒發個人內心世界的真實情感。表現心靈力量的超越,體現了他強烈的藝術個性。

著名美學家李澤厚說:“頓悟的快樂,比起那強烈刺激的痛苦與歡樂的交響詩來,它似乎更能長久地保持某一種詩意的溫柔牧歌的韻味。而它所達到的最高境界的愉悅也是一種似乎包括愉悅本身在內部消失溶化的那種異常淡遠的心境。”西方藝術大師羅丹也講到了一種“大清明”的境界:“藝術就是靜觀、默察;是深入自然,滲透自然,與之同化的心靈的愉快;是智慧的喜悅,在良知照耀下看清世界,而又重現這個世界的智慧的喜悅。”自然之光照亮外界,精神之光照亮自身,“徇耳目內通而外于心知”是內視內聽,靜觀默照,虛靜的境界就是精神之光照耀自身的境界。

濟民畫禪,不僅僅只為畫畫,他把作畫的過程本身當成一種體驗,對靈魂凈化的過程,沒有體驗,就沒有意趣,同樣也沒有藝術的產生。濟民的畫是哲學,又是生活。他力圖用整個生命去詮釋的東西,帶給人們的卻是人世情感真善美的追求。

“悟時剎境是真心。”拈花微笑的禪是禪悅,這種高峰體驗的歡悅具有一種遍及宇宙或超凡的隨和性質。它完全稱得上幸福愉悅,生氣勃勃,神采奕奕。既以人類的渺小(虛弱)為歡樂,又以人類的偉大(力量)為歡樂。在這種意義上,它既是成熟的又是童真的,是一種縱橫自在的超越。高濟民的畫正是他本心的具有悠遠韻味的那種超越。

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)