編者按

黨的二十大報告提出:“加大文物和文化遺產保護力度,加強城鄉建設中歷史文化保護傳承”。我們要以科學的文化價值觀為導向,促進歷史文化保護傳承與城鄉建設相融合,更好實現科學挖掘、保護利用和傳承發展。為了深入討論重慶文化在此領域的工作基礎、已有成果、現存問題和未來方向,我們邀請了來自重慶城鄉的文化工作者,介紹各地區及特色領域的優勢、現狀和問題:有豐都廟會習俗與城市建筑的融合互動發展;有“楹聯名流”助推江津城市文化的高水平提質;有川劇守護者艱難扛起江北地區戲曲傳承文脈;有少數民族戲劇在現代城鄉文化觀念劇變中的轉型和探索;也有渝中區“母城”城市更新中的沉浸式藝術探討。

挖掘楹聯文化富礦 提升城市文化品質

文/龐國翔

鼎山風雅頌,幾水賦比興。江津,位于長江上游,地處渝西川南。這里歷史悠久,人文薈萃,大山大水,美麗富饒,它因地處長江要津而得名。聶榮臻元帥生于此,陳獨秀先生逝于斯。現有人口150萬,轄5個街道25個鎮,面積3200平方公里。

在江津的長江沿岸大約在6000年前就有遠古先民在此繁衍生息。江津古時曾析置七門郡,新中國成立后設江津專區。江津是重慶市唯一的重慶歷史文化名城。重慶市現有中國歷史文化名鎮28個,江津占5個,是全國中國歷史文化名鎮最多的區(縣)。重慶市本籍歷史名人100名,江津占10名,列全市區縣第二。

江津地理位置特殊,蜀文化、巴文化、黔北文化在交融,形成了獨具江津地域特色的文化。而在江津的地域特色文化中,楹聯文化獨占鰲頭。

一、江津區挖掘楹聯文化回顧

江津挖掘楹聯文化,始源于清末著名巴蜀才子鐘云舫及他在獄中撰寫的1612字的“天下第一長聯”《擬題江津縣臨江城樓聯》。歲月滄桑,世人幾乎忘卻斯人斯事,但雪鴻泥爪,史留微痕。江津對楹聯文化的挖掘可略分五段。

(一)民間自發研究傳承初始階段

從清末到民國時期,鐘云舫所著以楹聯為主的《振振堂集》在江津、璧山、綦江等地至少刊行過5次。鐘氏的長聯和其他楹聯作品在巴蜀地區民間廣為流傳。特別是鐘氏用對聯諷刺貪官、為民主作主的故事,廣在民間流傳。這些故事涉及方方面面,當然內容也是良莠不齊。

(二)聯友和專家自主松散研究階段

時間大致在新中國成立初至1986年的這30年間。1958年前后,詩人凌文遠任江津縣委書記時,時瑞典籍楹聯愛好者來函了解鐘氏長聯情況。凌文遠指示縣文化館要注意這方面的工作。1986年四川敘永縣人余德泉教授注釋這副長聯,寫信向江津方咨詢。時江津教師龔燦濱也開始研究與注釋此聯,余、龔進行交流后,余很快就完成長聯的注釋,并收入他編纂出版的《中國長聯三百三》書中,此是最早的長聯注釋本。其間江津縣政協的《文史資料》中介紹了鐘云舫。四川楹聯學會等編輯出版了《振振堂聯稿校勘本》等書籍。

(三)相關職能部門積極參與階段

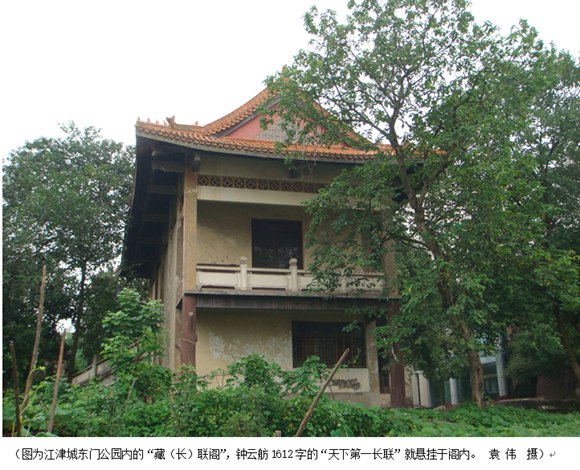

時間大致在1986年至2006年的20年間。相關部門開始重視,江津縣政協等單位召開了一、二、三次鐘云舫研究座談會,在東門建起“藏聯樓”,懸掛在28塊楠木板、面積40.52平方米上鐫刻的長聯。縣政協編印《鐘云舫先生佚詩》一書。中聯會副會長常治國在一重要會議上說:“我國文化史上書圣有王右軍,畫圣有吳道子,茶圣有陸羽,詩圣有杜甫,聯之有圣,非鐘云舫夫子莫屬。”楹聯界對稱譽鐘云舫為中華聯圣大加贊同,文化部、中聯會諸多領導和專家題詩撰聯,贊譽聯圣鐘云舫為中華楹聯藝術所作出的偉大而不可磨滅的貢獻。于是“中華聯圣”和“天下第一長聯”傳遍全國。《人民政協報》《中國旅游報》等發表中國社科院著名國學大師王利器和學者李先贊推介鐘云舫及其長聯的文章后,引發熱烈反響。1999年重慶市地方志辦公室牽頭,實施《鐘云舫振振堂全集研究》課題。楊啟華的《聯圣鐘云舫對聯五百例》和江津楹聯學會的《鐘云舫楹聯代表作》等出版。鐘云舫被評為重慶市歷史名人。開展尋訪鐘氏、舊居、故居和墳塋等活動。主要參與單位有縣政協、旅游局、文化局、檔案局、地方志辦公室等。代表人物楊啟華、黃中模、董味甘、鐘永毅、王鐘璘、張述寅、李先祥等。

(四)政府高度重視積極助推階段

時間大致在2006年至2012年間。江津楹聯文化富礦挖掘成績顯著。江津被授予“中國楹聯文化城”稱號。一名副區長分管此事,宣傳部、文廣新局力抓此項工作。“鐘云航及《振振堂》集研究”課題,列入市十一五社科規劃重大項目,成立課題組。多所高校專家、教授參與。五年研究,成果顯著:《鐘云舫全集校注》7卷和《鐘云舫研究》7卷共14部專著400萬字出版。2012年9月21日,江津舉辦了“紀念楹聯圣人鐘云舫誕辰165周年暨聯圣工程成果慶祝大會”,來自京、津等全國及市內外的專家、教授和文化部領導120人出席。此外江津本土專家對楹聯文化的挖掘和研究也取得優異的成績。總結出鐘云舫楹聯作品的思想性、斗爭性、藝術性、廣泛性、多樣性、創造性的特點。2007年9月,江津與重大、中聯會等多部門舉辦“紀念聯圣鐘云舫誕辰160周年暨海內外學術研討會”,再次倡導將鐘氏尊崇為“聯圣”。江津電視臺和重慶衛視播出鐘云舫相關專題片等。主要研究人員有:康綱友、黃中模、董味甘、楊啟華、張述寅、鄒鴻光、王達政、舒德騎、龐國翔以及中聯會、市聯會的專家等。

(五)后續和后發階段

時間大致為2012年至2020年間,是江津楹聯文化挖掘和研究的后發力期及成果運用期。兩項申報“非遺”成功,將鐘氏搬上舞臺和熒屏。開展送春聯下鄉和楹聯研討會。進行二度文藝創作,開展楹聯文化設施建設等。舉辦“聯圣杯”全國楹聯、論文大賽。在第二屆中國文化館年會暨文化藝術博覽會上,美觀別致、充滿韻味的江津展館《聯圣故里·楹聯之城》登場,受到來自全國群文系統專家、學者熱捧。修復聯圣鐘云舫故居受到社會各界廣泛好評。

二、江津楹聯文化富礦挖掘和研究成果

江津楹聯文化富礦的挖掘和研究是一年接著一年干、一屆接著一屆干、一代接著一代干。沒有短期行為和階段性行為。正因如此,才取得顯著成果。

(一)稱號、榮譽、獎勵

1.“中華聯圣鐘云舫”呼之而出。經過幾十年的不斷努力,經過深入而廣泛的挖掘和研究,在全國楹聯界、文化界的努力下,中聯會首先提出“中華聯圣鐘云舫”的稱譽,得到各界贊許與認同。此實至名歸,當之無愧,結束了“聯無圣”的歷史。至此中華文化有了“六圣”即詩圣杜甫、畫圣吳道子、書圣王右軍、詞圣蘇軾、曲圣關漢卿、聯圣鐘云舫。

2.“天下第一長聯”的認定。早前人們普遍認為“天下第一長聯”是清代孫髯題所撰180字的《昆明大觀樓聯》或350字的《武昌黃鶴樓聯》,竟不知有鐘云舫所撰1612字的《擬題江津縣昨江城樓聯》長聯,該聯在獄中所作,并無一書可參閱,竟一氣呵成。此外,鐘云舫著《振振堂聯稿》及其他文集中聯作達5000多副,100字以上長聯10副,300字以上長聯竟達4副。

3.“天下第一奇聯”的認定。經過楹聯界廣泛而深入的挖掘和研究,認定江津四面山朝源觀古聯“霞友朝朝朝朝朝朝朝;云朋觀觀觀觀觀觀觀”和“善茅長長長長長長長;習三乘乘乘乘乘乘乘”是“天下第一奇聯”。《中國旅游報》曾撒下“重金解奇聯”英雄帖,但無人探囊取寶。

4.“中華楹聯文化城市”稱號。因江津區有著楹聯文化的富礦,并開展了豐富的群眾楹聯創作和研究活動,取得優異成績,2008年江津區被授予“中國楹聯文化城市”,此是重慶市目前唯一的“中國楹聯文化城市”。

5.重慶楹聯之鎮——中山鎮。2004年,中國歷史文化名鎮江津區中山鎮被重慶市授予“楹聯之鎮”稱號。這是重慶市最早被授予“楹聯之鎮”的鎮街之一。該鎮建有楹聯一條街、楹聯廣場楹聯等設施,極大提升了古鎮的文化品位。

6.“江津楹聯民俗”入“非遺”。2013年,“江津楹聯民俗”被重慶市政府公布為第四批“非物質文化遺產名錄”,保護單位為江津區文化館,傳承人鄧正益、王達政、龐國翔。

7.“聯圣鐘云舫民間故事”入“非遺”。2015年11月,“聯圣鐘云舫民間故事”被重慶市人民政府公布為第五批“非物質文化遺產名錄”,屬民間文學類,保護單位為江津區作家協會,傳承人龐國翔。

8.重慶市第八屆藝術獎。2020年,龐國翔搜集整理的民間文學專著《鐘云舫民間故事》,獲重慶市第八屆藝術獎。這是江津區首次獲得民間文藝類的重慶市藝術獎。

9.此外,川劇《三考鐘秀才》,民間文學專著《鐘云舫民間故事》等項目先后獲重慶市文藝創作獎。

(二)理論研究成果

除上面提到的著名學者楊啟華、董味甘、黃中模等早前出版有鐘云舫楹聯研究書籍外,課題組其他成員和江津本土作家、專家也出版了一批專著。

1.首先是康綱友主任、黃中模教授擔綱的課題組經過五年努力,完成了400萬字的《鐘云舫全集校注》7卷和《鐘云舫研究》7卷共14部專著,中國文獻出版社于2012年出版。分別是《振振堂校注·一》(主編黎新弟)、《振振堂校注·二》(主編王于飛、黃中模)、《振振堂校注·三》(主編董味甘、董道書)、《振振堂校注·四》(主編鮮于煌、黃中模)、《振振堂校注·五》(主編傅正義)、《振振堂文稿校注·六》(主編賈雯鶴、敖依昌)、《鐘云舫招隱居附火坑蓮校注》(主編劉明華、黃大宏、熊憲光)。另有《鐘云舫研究論文集》(主編歐可平、顏克亮、鄧清洲)、《鐘云舫評傳》(黃中模著)、《鐘云舫詩歌研究》(主編傅正義)、《鐘云舫詩文選注》(主編敖依昌、譚大梁、黃中模)、《鐘云舫散文研究》(主編敖依昌、賈雯鶴)、《鐘云舫楹聯研究》(主編黃中模、董味甘)、《鐘云舫天下第一長聯集注與審美解讀》(主編黃中模、鄒鴻光、張述寅)等。

2.江津課題組研究成果不菲。設在文化館內的課題組由區文廣新局具體負責。成員有張述寅、鄒鴻光、王達政、龐國翔、鐘永琪以及文廣新局的3名同志。編印了《鐘云舫及〈振振堂〉集綜合研究及文獻基礎研究調查報告》。江津本土專家也出版有一批專著:《聯圣鐘云舫這個人》(大眾出版社2008出版,作者龐國翔)、《振振堂聯稿全集》(內蒙古人民出版社2010出版,作者龐國翔)、《聯圣鐘云舫詩話聯話》(團結出版社2015年出版,作者龐國翔)《鐘云舫民間故事》(團結出版社2018年出版、2020年再版,作者龐國翔)、《鐘云舫全集》(西南大學出版社2021出版,作者王達政)。由區古籍保護中心、區圖書館實施的地方古籍再版工程“鐘云舫《振振堂全集》”于2016年完成。

(三)文藝創作成果

1.2010年,中國作家協會會員、著名作家、江津人舒德騎創作的45萬字長篇歷史小說《聯圣鐘云舫》由重慶出版社出版,這是寫鐘云舫的第一部長篇小說。該書出版后,在文學界和楹聯界影響很大。

2.2011年8月,重慶衛視名檔“品讀”播出上下集訪談節目《品讀聯圣鐘云舫》,著名主持人祝克非與江津鐘云舫研究專家龐國翔以對話形式介紹鐘云舫為中華楹聯藝術所作出的偉大而不可磨滅的貢獻,賞析部分楹聯作品。此后一些平臺、網站如“愛奇藝”相繼推出,宣傳效果極佳。

3.2015年,江津區向文化部申報的“全國文化信息資源共享工程”九集電視連續專題片《聯圣鐘云舫》獲批。該項目由區文化委、圖書館出品,區作家協會、楹聯學會協助拍攝。分《人文江津》《楹風聯鄉》《錚錚硬漢》《長聯華章》《小技大觀》《嬉笑怒罵》《尋訪聯圣》《聯耀古今》《楹聯之城》九集,時長120分鐘,編劇龐國翔。該片由全國公共文化共享資源平臺展播,然后點播。江津電視臺曾播出。

4.上演大型系列川劇《聯圣鐘云舫》之《三考鐘秀才》《高牙茶館》。兩戲均由本土著名劇作家鄧新志和文史作家龐國翔任編劇。2019年4月23日《三考鐘秀才》在區廣播電視臺演播廳首演。鄺達中、劉曉紅主演。這是首次將鐘云舫搬上川劇舞臺。9月8日《高牙茶館》在區廣播電視臺演播廳首演,特邀成都川劇演員和幕后團隊。重慶市老領導辜文興、康綱友、竇瑞華以及市川劇院領導、市區川劇票友觀看演出。

5.收集整理鐘云舫民間故事。從1984年起至2020年,先鋒、高牙等鄉鎮文化專部以及區文化館和區作家協會就開始收集整理鐘云舫民間故事。區文化館編印了“鐘云舫民間故事”小冊子,開展了“鐘云舫民間故事”比賽。2015年龐國翔收集整理的鐘云舫民間故事申報市級“非遺”成功,專著《鐘云舫民間故事》公開出版發行后于2019年獲重慶市第八屆藝術獎。

三、楹聯文化設施提升江津城市品質

波寬浪急的長江奔騰至江津,立即繞鼎山和艾坪山流成“幾”字狀,因這里的山形水勢,所以“鼎山幾水”成了江津的代稱。江津是一座美麗的山水之城市,詩風聯韻無疑又給這美麗的城市賦予了與眾不同的文化內涵。幾城處處有詩聯,千年古城留古韻。

(一)濱江路詩聯長廊

為進一步提升江津城市文化品質,擦亮“中國楹聯文化城市”這張文化名片,2018年江津區投資830萬元,由區文旅委牽頭,區文聯配合,在有“萬里長江第一路”之稱的江津濱江路上,建成長1.3公里的“濱江詩聯文化長廊”。“長廊”內容分9大類29小項,包括集雅亭、文化景墻、情景雕塑小品、人行道詩聯廊架、護欄文化打造等。鐫刻展示了包括聯圣鐘云舫創作的1612字“天下第一長聯”——《擬題江津縣臨江城樓聯》以及藏于四面山朝源觀內的“天下第一奇聯”等作品42幅(首),此外,還有鐘云舫楹聯故事雕塑、景墻達30余處。

(二)鼎山詩聯大道

2019年江津投入80多萬元,由區文聯牽頭,區市政園林局配合、區作協協助,打造了“鼎山詩聯大道”。“大道”起點為區廣播電視臺,終點為田家炳中學,長約1.5公里。在37塊大理石、花崗石上鐫刻了聶榮臻元帥以及陳子昂、黃庭堅、鐘云舫、吳芳吉、陳獨秀、馮玉強等名人描寫江津的詩聯作品。使之成為江津又一獨具特色的詩聯文化景觀。其中田家炳中學段的“花影聯墻”更是新穎別致。

(三)鼎山詩聯文化主題公園

2020-2021年,江津區投資40萬元,由區文聯牽頭、市政園林局配合、區作家協會、區詩詞和楹聯學會協助,在原鼎山公園內植入詩聯文化元素,打造成了詩聯文化主題公園。鼎山詩聯文化主題公園起點為公園碑坊大門,沿上山公園景觀大道,直至湖泊一周再到花田支路,全長3公里。在17個重要節點或道口,豎立17尊形態各異、色彩斑駁、醒目可見的以漢白玉為主的花崗石,每尊高1.5-2米,寬1-2米,厚30-40公分,正面或正背面鐫刻32首(副)詩聯作品。詩聯作者包括聯圣鐘云舫以及杜牧、蘇軾等。詩聯作品由江津本土書法家書寫后,再由工匠鐫刻于石。做到了園中有景、景中有石、石上有聯。

(四)其他詩聯設施

江津區除建設有“濱江路詩聯長廊”“鼎山詩聯大道”外,還在主城幾江半島城區打造有幸福大道等詩聯廣場3個,打造有沁園春、東城中央、半島明等詩聯小區6個,打造瑯園、湖上等詩聯墻15處,打造有詩聯文化景觀30處。在主城外打造有龍門詩聯廣場、蔡家詩聯廣場、羅壩新村詩聯一條街、蔡家崗詩聯一條街等等。

詩風聯韻,人文江津。近些年來江津區經濟和社會建設取得突飛猛進的發展,走在同類區縣前列,此與全區人民群眾具有高度的文化自覺和文化自信不無關系。江津區被評為 “重慶歷史文化名城”、獲評“中國宜居宜業典范區”,濱江路獲評“中國人居環境范例獎”等,這與對厚重的楹聯文化的挖掘和利用不無關系。楹聯昭日月,開啟新征程,江津的明天將會更加美好。

(作者系中國作協會員、江津區作家協會主席。現任重慶市江津區文化和旅游發展委員會二級調研員。曾任江津區委黨史研究室副主任、區文化館長、區文化廣電新聞出版局副局長、區文聯主席等職。出版文學和文史專著23部)

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)